体外受精の着床率を上げるために

できること|食事・生活習慣

更新日時:2025.09.30

質の良い卵子や精子を作るためには、健康な体づくりが欠かせません。

これは不妊治療における基本であり、生まれてくる子どもの健康にも深く関わっています。

特に食生活は妊娠率と密接に関係しています。

妊娠を目指すに当たっては、過度なダイエットを避け、糖質の制限やタンパク質、良質な油、必要な栄養素の摂取を心がけましょう。

さらに、適度な運動・質の良い睡眠・体を冷やさない・ストレスをためないといった生活習慣の見直しも大切です。

自然妊娠はもちろん、AIH、体外受精、顕微授精(ICSI)いずれの治療でも、体作りは治療の土台となります。

体外受精の着床率を上げるために必要なこと

体外受精や顕微授精(ICSI)の着床率を上げるためには、患者様の卵巣の状態に合わせた卵巣刺激法を選択し、質の良い卵子・精子を得ることが重要です。形態が良好な胚を選択し、適切なタイミングで胚移植(初期胚移植または胚盤胞移植)を行うことが治療成功の鍵となります。

質の良い卵子を採取する

体外受精では、排卵直前の成熟した卵子を卵巣から採取します。 この「採卵」においては、患者様の卵巣機能(卵巣力)に応じた卵巣刺激法の選択が非常に重要です。

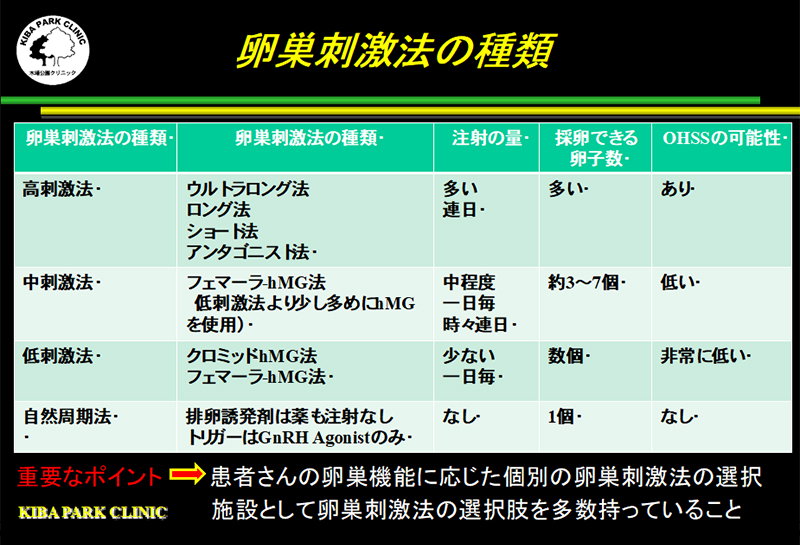

この「採卵」においては、患者様の卵巣機能(卵巣力)に応じた卵巣刺激法の選択が非常に重要です。表のように卵巣刺激法には、高刺激法・中刺激法・低刺激法・自然周期法の4種類があり、卵巣機能が良好な場合にはどの卵巣刺激法も選択可能ですが、卵巣機能が低下している場合は、低刺激法または自然周期法しか選択することができません。

当院では、経膣超音波検査やホルモン値の測定を通じて卵子の成熟度を評価し、最適な採卵日を決定します。採卵時には卵子を傷つけないよう細心の注意を払い、高性能な超音波装置(Voluson P8)を使用し、採卵用プローブは1本1本丁寧に消毒したうえで、冷却を防ぎながら低圧で吸引しています。

質の良い精子を回収する

良質な胚をつくるためには、質の高い精子の使用が欠かせません。体外受精・顕微授精(ICSI)の前には、通常3日前に射精を済ませていただきます。精子の蓄積が長いと、運動率やDNAの質が低下してしまうためです。

当院では、酸化ストレスから精子を守るために、Vitrolife社から発売されている抗酸化剤入りの次世代培養液「Gx-Series™」を使用して精子処理を行っています。

形態良好な胚を選定する

採卵後は体外受精または顕微授精(ICSI)を行い、胚の形態を観察しながら着床の可能性が高い胚を選定します。当院では、「EmbryoScope+」というタイムラプス培養器を使用しており、10分ごとに胚を自動で撮影。取り出す必要がないため、外的ダメージが軽減され、一定環境下での培養が可能です。

実際に、胚盤胞到達率は従来のインキュベーターでは48.8%に対し、EmbryoScope+では60.0%と高い実績を得ています。患者様にはモニター上でタイムラプス動画をご覧いただきながら、胚の説明を行っています。

体の環境を整える

質の良い卵子を作り受精卵(胚)が着床しやすい子宮内膜を整えるには、体の状態が大きく関係します。卵子も精子も体内の栄養や環境に影響されるため、夫婦で協力し、生活習慣や食事内容を見直して「妊娠しやすい体」を目指しましょう。

体外受精の着床率を上げるためにできること【食事編】

過度なダイエットなどをしないように、妊娠に向けての基本の食生活を見直しましょう。

夫婦ともに朝食を食べることはすごく重要です。

タンパク質をしっかり摂る

タンパク質を多めに摂ることが、妊娠しやすい体を作ると考えられています。大豆製品、牛・豚肉の赤身、マグロ・カツオ、卵など良質なタンパク質を意識的に摂りましょう。

加工食品は低タンパクのことが多いため、できるだけ未加工の食品から摂取するのがおすすめです。

糖質を抑える

過剰な糖質は体内でタンパク質と結びつき「AGE(終末糖化産物)」を生成し、老化や卵巣機能の低下につながる恐れがあります。ただし、極端な糖質制限はNG。血糖値の急上昇を避けながら、タンパク質や良質な脂質をバランスよく取り入れましょう。

良質な油を取る

妊娠に必要なホルモンの材料となるのが、コレステロールです。女性ホルモン・男性ホルモンのどちらもコレステロールから作られます。また、卵子や精子を包む細胞膜の構成にも欠かせません。

体にとって良質なコレステロールをしっかりと摂ることは、妊娠しやすい体づくりにつながります。卵黄や豚レバーなどの食品を上手に取り入れながら、栄養バランスを意識して補いましょう。

妊娠しやすい体へ導く栄養素を摂る

ビタミンD(免疫)、鉄分(子宮内膜・赤血球)、葉酸(胎児の神経形成)、亜鉛(細胞分裂)などが妊娠には重要です。参考図書 卵子の老化に負けない「妊娠体質」に変わる栄養セラピー 青春出版社

体外受精の着床率を上げるためにできること【生活習慣編】

自分の生活習慣を確認しましょう。

夫婦で生活習慣を改善することは、不妊治療を受ける上で大切です。

適度に運動する

適度な運動は、血行を促進し、卵巣機能の向上が期待できるとされています。さらに、出産に向けた体力作りにも繋がります。

ただし、過度な運動はかえって娠率を下げてしまうこともあるため注意が必要です。大切なのは“適度に”、そして継続することです。

軽く汗ばむ程度の運動によって、体の代謝が良くなり、ミトコンドリア(エネルギー産生に関わる細胞内器官)も活性化。気分も前向きになり、心身のバランスを整える助けになります。

たとえばウォーキングの場合は、

・最初の10分間はゆっくり歩く

・次の30分間は少し早足で歩く

・最後の10分間はクールダウンを兼ねて再びゆっくり歩く

といったサイクルを、週3回程度取り入れるのがおすすめです。

また、心身を整える運動としてヨガも非常に有効です。

私が監修をさせていただいた木下由梨先生著の「妊娠力を上げる! 妊活ウミヨガ」はDVD付きのため、スタジオに行かなくても自宅でヨガができるのでおすすめの本です。

参考図書 妊娠力を上げる! 妊活ウミヨガ 主婦の友社

良質な睡眠を取る

睡眠中には女性ホルモンの分泌を調整している成長ホルモンが多く分泌されています。ホルモンのバランスを整えるために、規則正しい睡眠習慣を心がけましょう。

体を冷やさない

体の冷えは血行不良となり、卵巣機能の低下につながるおそれがあります。特に下腹部の冷えは血行不良・卵巣機能低下の原因になることも。鍼灸やカイロプラクティックス、漢方、レーザー治療などは血流改善には有効です。

ストレスをためない

十分な休養を取り、リラックスできる時間を確保して、ストレスをため込まない生活を送りましょう。東京堂出版から出版されている「妊娠力 心と体の8つの習慣」は妊娠に向けての貴重な情報が満載されているので、ぜひ読んでみてください。

参考図書 妊娠力 心と体の8つの習慣 東京堂出版

レーザー治療と栄養解析後の個別のサプリメント補充

体外受精の着床率を上げるために積極的に多方面から不妊治療に取り組みましょう。

低出力レーザー治療

レーザー光線には、シミの治療などで用いられるように「細胞を蒸散させる作用」や、「たんぱく質を変性させる作用」があります。一方で、レーザー光線の周波数や出力を下げることで、細胞にダメージを与えることなく、細胞を活性化させる効果もあることがわかっています。

低出力レベルレーザーは、全身および子宮・卵巣の血流を増加させる効果があります。

世界レーザー医学連合会の報告によると、不妊症への低出力レーザー治療による効果として以下の点が考えられています。

- ホルモンバランスが整う

- 子宮や卵巣への新しい血管が増殖する

- 子宮や卵巣の血流が増加する

- 子宮がやわらかくなり、成長しやすくなる

- 子宮内膜が厚くなり、着床しやすい状態になる

- 卵管が太くなり卵子が通りやすくなる

- 未成熟卵が成熟卵になる可能性が高まる

- 採取できる卵子の数が増える

- アレルギー反応をおさえ、受精卵が子宮に着床しやすくなる

- 流産しにくくなる

栄養解析後の個別のサプリメント補充

卵子や精子は、体内にある栄養素を使用して、最終的に作られています。そのため、体に必要な栄養素が不足していると、胚の質にも影響が及ぶ可能性があります。

実際に、胚の質の良くなかった方が、栄養解析後の結果をもとに足りない栄養素をサプリメントで補充したことで、胚の質が改善され、 妊娠に至ったという報告も多くあります。

また、卵子や精子が作られた時の体内環境は、将来生まれてくる子供の健康状態にも関連しています。

まずは栄養解析を行い、自分に不足している栄養素を明らかにしたうえで、一人一人に合ったサプリメントを適切に補うことが大切です。 当院(木場公園クリニック)における栄養解析と個別のサプリメント補充 当院では、患者様の生活習慣や食事内容、体質、環境などを把握するために、WEB栄養解析問診表へのご記入をお願いしています。 その後、**8時間以上の絶食(※水は可/お茶やジュースなどは不可)**のうえでご来院いただき、採血を行います。

栄養解析は、WEB問診表の内容と約70項目の血液データをもとに実施されます。

この解析は、オーソモレキュラー栄養医学療法の第一人者である新宿溝口クリニックの溝口徹医師らのグループが担当しています。

(「オーソモレキュラー」の語源は、「分子(Molecule)を整える(Ortho)」に由来しています)

約一か月後に、「栄養解析レポート」を使用して、結果を説明します。

患者様に不足している栄養素をサプリメントで個別に補充します。

当院で使用しているサプリメントは、医薬品と同じレベルの品質管理による過程で製造されている日本生産の医療機関専用品です。

受付・診療時間

| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

午前

午前8:30-12:00

午後

午後13:30-16:30 |

吉田 関本 巷岡 西川 杉山 | 吉田 関本 巷岡 西川 | 巷岡 西川 | 吉田 関本 巷岡 西川 米澤 | 関本 西川 | 吉田 関本 杉山 岩原 松浦 |

関連するコラム

-

体外受精後の着床に

ついて|「着床障害」の原因と対処法不妊症の治療には、人工授精を含む一般不妊治療と、体外受精や顕微授精(ICSI)といった生殖補助技術があります。中でも体外受精や顕微…

-

体外受精の成功率|妊娠しやすい

状態へ導く6つのポイントとは?体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)など、人の手を介して行われる高度な不妊治療のことを、「ART(高度生殖補助医療)」と言います…

-

体外受精について知っておきたい

基礎知識〜受精方法の種類と流れ体外受精は、体外に卵子と精子を取り出し、培養液の中で精子が自力で卵子に受精するのを促し、その受精卵(胚)を子宮に戻す技術です。19…

-

体外受精で懸念されるリスクと、妊娠率を

上げる重要なポイント体外受精は、体外に卵子と精子を取り出して、受精卵を作って子宮に戻す技術です。1978年にイギリスで初めて成功して以来、世界中でこの…

木場公園クリニックの特徴

木場公園クリニックは体外受精・顕微授精に特化したクリニックです。

少しでも安心して不妊治療を受けていただけるよう、

様々なトータルソリューションをご提案・ご提供いたします。