卵巣刺激法の種類と内容|体外受精の

成功率を上げるために重要なこと

更新日時:2025.08.27

これは、経験がある不妊治療専門医の腕の見せ所だと思います。

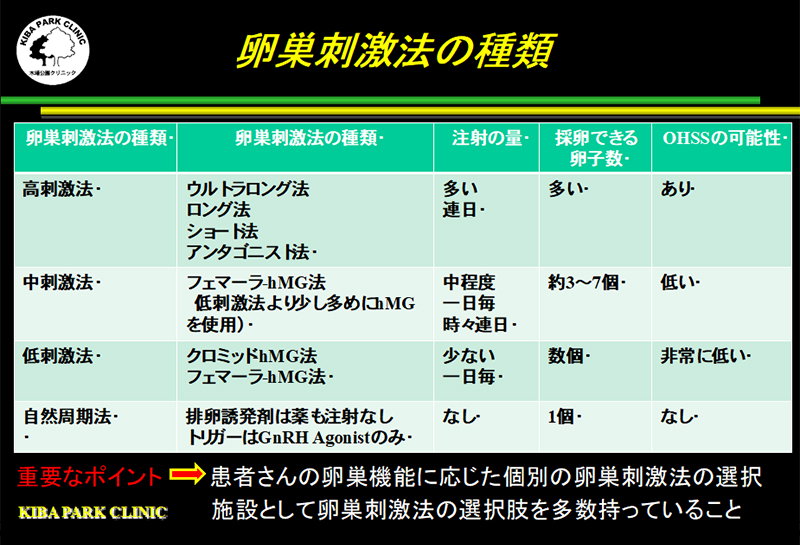

卵巣刺激法には高刺激法、中刺激法、低刺激法、自然周期法があります。

卵巣の機能が良好な場合は、どの方法も選択可能ですが、卵巣の機能が低下している場合は、低刺激法または自然周期法しか選択できません。

また、選択した卵巣刺激法で良好な胚ができない場合には、別の卵巣刺激法に切り替える柔軟性も必要です。

不妊治療専門施設において重要なことは、複数の卵巣刺激法を用意し、患者様一人ひとりに合わせた治療ができる体制です。

「【卵巣刺激法】 木場公園クリニック吉田院長が分かりやすく解説します!」 もご用意しております。合わせてご視聴ください。

卵巣刺激法の基礎知識

採卵をするための卵巣刺激法には、高刺激法、中刺激法、低刺激法、自然周期法があります。

卵巣刺激法とは

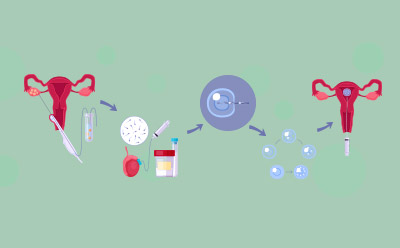

卵巣刺激法とは、排卵誘発剤(注射薬:FSHやhMG、またはクロミフェンなどの内服薬)を使用し、排卵を誘発する治療法のことです。自然周期では月経1回につき排卵される卵子は1個ですが、その卵子が必ずしも受精し良好な胚になるとは限りません。そのため、複数の卵子を採卵できるようにすることで妊娠率を高めることが目的です。

卵巣刺激法の主な種類

卵巣刺激法は以下のように分類されます:

卵巣刺激法は以下のように分類されます:・高刺激法(ロング法・ショート法・アンタゴニスト法)

・中刺激法(高刺激と低刺激の中間)

・低刺激法(内服薬+少量注射)

・自然周期法(薬剤を使用しない)

卵巣刺激法の具体的な内容

高刺激法:ロング法・ショート法・アンタゴニスト法

-

ロング法

体外受精の前周期の3日目から、中容量ピル(プラノバール)を14~28錠使用します。ピルの服用が終了する2日前からは、GnRHアゴニストの点鼻薬を採卵日の2日前まで使用します。

GnRHアゴニストは、卵巣刺激中に黄体形成ホルモンが急激に上昇して、排卵が早まるのを防ぐために使用されます。

ピル終了後8日目にホルモン検査と超音波検査を行い、LH値と胞状卵胞数を参考に、排卵誘発剤の注射の種類と投与量を決定し、注射を開始します。

卵巣刺激の途中からhMGを追加し、18mm以上の卵胞が2個以上あれば、rhCG(オビドレル)によるトリガーをかけて、約35時間後に採卵を実施します。

なお、トリガーのタイミングは卵胞の大きさ(トップ2個の卵胞径)のみで決めるのではなく、卵胞数とE2値も考慮して決定します。

-

ショート法

ショート法は、ロング法に比べてGnRH アゴニストを使用する期間が短いことから、この名称で呼ばれています。

この方法では、GnRHアゴニストを採卵周期の月経1日目から採卵日の2日前まで使用し、月経3日目から排卵誘発剤の注射を開始します。

GnRHアゴニストには、使用初期にFSHとLHの分泌を一時的に高める「フレアーアップ効果」があり、この効果によって卵巣を刺激します。 その後、数日かけてGnRHアゴニストが下垂体の働きを抑える(ダウンレギュレーション)ことで、排卵を抑制する効果を得ます。

当院では、ショート法を適用する場合でも卵巣機能が低下していない方には、卵巣刺激前周期の月経3日目から中容量ピルの(プラノバール)を7~14錠使用しています。

一般的に、ショート法ではロング法より少し早いタイミングで採卵を行うのが望ましいとされています。

-

アンタゴニスト法

アンタゴニスト法は、短時間で強い効きめのGnRH アンタゴニストで排卵を抑制しながら、卵巣刺激を行なう方法です。 採卵前周期の月経3日目から中容量ピル(プラノバール)を7〜21日間使用します。プラノバールの期間は卵巣力をもとに決定します。プラノバール終了後4日目から卵巣刺激を開始します。

排卵誘発剤の投与量は、胞状卵胞数と過去の卵巣刺激のデータをもとに決定します。原則として、主席卵胞の平均径が14mmに達した段階で GnRH アンタゴニストの投与を開始します。

GnRHアンタゴニストは、卵巣刺激において協力なブレーキとなるため、ブレーキが効きすぎないよう、低用量のhCGを(50単位または100単位)を併用します。

GnRH アンタゴニストは通常、夕方5時頃に使用されます。そのため、採卵前のトリガー日には、原則としてGnRH アンタゴニストの使用は行いません。

また、トリガー日当日も排卵誘発剤も、原則として前日と同量を使用します。卵子の最終成熟には、GnRHアゴニストとhCGを併用したトリガーを使用し、排卵直前のタイミングで採卵を実施します。この併用によって、成熟卵を得られる確率が高まるとされています。

中刺激法

中刺激法とは、高刺激法と低刺激法の中間にあたる卵巣刺激法です。この方法では、排卵誘発剤としてレトロゾールと少量のhMGを使用します。 基本的には、卵巣刺激中にLHサージ(黄体形成ホルモンの急上昇)がが起こらない限り、アンタゴニストは使用しません。

高刺激法と比較すると採卵できる卵子の数は少なくなりますが、卵巣過剰刺激症候群になる可能性が低く、血中エストロゲン(E2)値もそれほど高くならないため、採卵を行った同じ周期に胚移植が可能となることが多いのが特長です。

トリガーには、GnRH アゴニストとhCGを併用しますが、併用した方が卵子の成熟率が高くなります。

低刺激法

低刺激法にはクロミッド法、クロミッド-hMG法、フェマーラ法、フェマーラ-hMG法などがあります。卵子を最終的に成熟させるためのトリガーは、GnRH アゴニストを使用する場合、rhCGを使用する場合、両方を併用する場合があります。

また、使用する薬剤(クロミッドやフェマーラ)の開始時期や投与と期間、使用量(例:1/8〜2錠/日など)、さらにhMGやFSHの注射を追加するかどうかなど、さまざまなパターンがあります。

これらの調整を的確に行うためには、ホルモン値をリアルタイムで確認しながら治療を進めることが重要です。

自然周期法

自然周期法とは名前の通り、排卵誘発剤の注射や内服薬も使用せずに卵子を採取する方法です。採卵のタイミングを合わせるために、卵胞の成長にあわせてGnRHアゴニストでトリガーをかけて採卵をします。

ただし、自然周期法では他の卵巣刺激法に比べて、採卵時にすでに排卵が起こっている、あるいは採卵しても卵子が回収できないといった確率が高くなる傾向があります。

卵巣年齢に適した卵巣刺激法を提供する木場クリニック

卵巣年齢に適した卵巣刺激法のスケジュールを選択することは、良好な受精卵を得るために非常に重要です。

木場公園クリニックの概要

木場公園クリニックの卵巣刺激法の特徴

卵巣刺激を実施する前に、まずは卵巣の機能を評価することが非常に重要です。 これにより、患者様ごとにART(体外受精・顕微授精)によってどれくらいの成績を見込めるかを説明をすることが可能となり、最適な刺激法を個別に提案できます。

女性の実年齢と卵巣年齢は必ずしもイコールではないため、それぞれの「卵巣力」に応じて最も適した卵巣刺激法を選択しています。

卵巣刺激法には、高刺激法、中刺激法、低刺激法、自然周期法の4つがあります。 卵巣の機能が良好な場合は、これら全ての方法から選択可能ですが、卵巣の機能が低下している場合は、原則として低刺激法または自然周期法しか選択できません。

卵巣刺激法の選択は以下の要素をもとに総合的に判断します:

・AMH(抗ミューラー管ホルモン)値

・採卵前周期の月経1~3日目の胞状卵胞数

・FSH(卵胞刺激ホルモン)値

さらに以下の要素も考慮されます:

・卵巣嚢腫の有無や、その摘出術(卵巣嚢腫核出術)の既往

・過去の卵巣刺激に対する反応性

・PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)の有無

・視床下部性・下垂体性の排卵障害の有無

また、ARTの治療歴がある患者様については、次のような過去の成績も評価対象としています:

・穿刺卵胞あたりの卵子回収率

・MII率(成熟卵率)

・卵子の質

・受精率・分割率

・Day3時点での良好胚率

・胚盤胞到達率 など

実際の卵巣刺激周期では、直前の胞状卵胞数やAMH・LH値、過去の刺激法への反応性などをふまえて、使用する排卵誘発剤の種類と量を決定します。

また、副作用として起こる可能性のある**卵巣過剰刺激症候群(OHSS)**のリスクを低減するため、胞状卵胞数やAMH値に応じて排卵誘発剤の量を調整することも非常に重要です。

また、選択した卵巣刺激法で良好な胚ができない場合には、別の卵巣刺激法に切り替える柔軟性も必要です。例えば、卵巣機能が良好にもかかわらずロング法で結果が出ない時に、アンタゴニスト法に変更しただけで良好な胚が得られることもあります。

卵巣機能が非常にいい症例で、ロング法、アンタゴニスト法、低刺激法すべて胚移植に値する胚ができず、自然周期で良好な胚ができて、妊娠・出産に至ったケースもあります。

また、卵巣機能は良好で低刺激法を10回以上行ってきたが、胚盤胞ができない症例に対し高刺激法を実施したところ、約8割のケースで複数の良好な胚盤胞が得られました。

-

卵巣予備能力(卵巣力)の評価

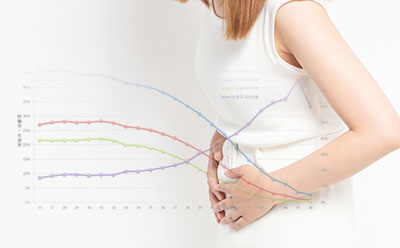

卵巣予備能力(卵巣力)は、年齢、胞状卵胞数、AMH(抗ミューラー管ホルモン)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、E2(卵胞ホルモン・エストロゲン)、卵巣容積、喫煙の有無などから評価をします。 中でも胞状卵胞数が最も重要です。

-

既往歴や障害など

また、卵巣の機能は、過去の卵巣手術の既往、過去の卵巣刺激に対する反応、PCOS(多嚢胞性卵巣)かどうかなども考慮して判断します。

卵巣刺激法がARTの結果に大きく影響する

採卵を行うための卵巣刺激法には、高刺激法、中刺激法、低刺激法、自然周期法の4つがあります。臨床医がART(体外受精や顕微授精)に関与する中で、適切な卵巣刺激法の選択は非常に重要です。 卵巣刺激法の選択を誤ると、たとえ顕微授精を行っても受精障害が起こることがあります。

受精障害の原因は大きく2つに分けられます:

1.卵子や精子の質に問題があるなど、患者側に起因するもの

2.卵巣刺激法の不適切な選択や、培養環境など医療側に起因するもの

実際にあった例として、中刺激法で4個採卵し、4個に顕微授精を実施したものの、全て受精しなかった患者様がいました。その後当院でアンタゴニスト法による高刺激法で再度採卵・顕微授精を行ったところ、約90%という高い受精が得られました。 このケースでは、中刺激法がその方に適していなかったことが原因と考えられます。

このように、どの卵巣刺激をいつ、どのようなタイミングでアンタゴニストを使用したのかなどを、卵巣刺激チャートで常に確認しながら進めることが重要です。

低刺激法が合わない方もいれば、高刺激が適していない方もいます。医師は常に、選択した卵巣刺激法が患者様に適しているかを考えなければなりません。 卵巣刺激法の選択が、ART(体外受精や顕微授精)の結果に大きく影響するからです。

受付・診療時間

| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

午前

午前8:30-12:00

午後

午後13:30-16:30 |

吉田 関本 巷岡 西川 杉山 | 吉田 関本 巷岡 西川 | 巷岡 西川 | 吉田 関本 巷岡 西川 米澤 | 関本 西川 | 吉田 関本 杉山 岩原 松浦 |

関連するコラム

-

30代女性の体外受精の

成功率|不妊に悩んだら早めの受診を女性の卵子は、お母さんのお腹の中にいるときにすべて作られています。例えば34歳の女性であれば、34年間貯蔵されていた卵子が排卵され…

-

体外受精について知っておきたい

基礎知識〜受精方法の種類と流れ体外受精は、体外に卵子と精子を取り出し、培養液の中で精子が自力で卵子に受精するのを促し、その受精卵(胚)を子宮に戻す技術です。19…

-

体外受精の成功率|妊娠しやすい

状態へ導く6つのポイントとは?体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)など、人の手を介して行われる高度な不妊治療のことを、「ART(高度生殖補助医療)」と言います…

-

体外受精で懸念されるリスクと、妊娠率を

上げる重要なポイント体外受精は、体外に卵子と精子を取り出して、受精卵を作って子宮に戻す技術です。1978年にイギリスで初めて成功して以来、世界中でこの…

木場公園クリニックの特徴

木場公園クリニックは体外受精・顕微授精に特化したクリニックです。

少しでも安心して不妊治療を受けていただけるよう、

様々なトータルソリューションをご提案・ご提供いたします。