体外受精後の着床に

ついて|「着床障害」の原因と対処法

更新日時:2025.09.24

中でも体外受精や顕微授精では、一般不妊治療に比べて通院頻度が高く、治療工程もより複雑になります。

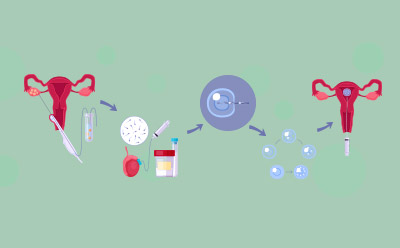

これらの治療では、卵巣から取り出した卵子と精子を体外で受精させ、

できた受精卵(胚)を培養し、初期胚または胚盤胞で子宮腔内に戻します。

受精卵(胚)は通常、受精後7日目に子宮内膜に着床します。

しかし、何度移植しても着床が成立しない場合があり、これを「着床障害」と言います。

着床のメカニズムは非常に複雑で、原因は胚側と母体側の両方に存在する可能性があります。

本記事では、着床障害の原因や検査、治療法について詳しく解説します。

体外受精における着床について

体外受精や顕微授精では、採取した卵子と精子を受精させ、できた受精卵(胚)を、初期胚または胚盤胞で子宮腔内に戻します。

受精卵(胚)は受精後7日目に子宮内膜に着床します。

着床とは

着床とは、受精卵が子宮内膜に接着することです。これにより胎盤がつくられ、胚と母体がつながることで、酸素や栄養分が胚におくられるようになります。

胚移植後の着床までの流れ

排卵前、卵巣内で育っている卵胞(卵子が入っている袋)から卵子を採取することを採卵と言います。採卵は経腟超音波下で実施し、局所麻酔または静脈麻酔を使用します。

体外受精では、採取した卵子に精液中の運動精子をふりかけ、自然に受精を成立させます。

一方、顕微授精では、ガラス製の針を使用して、精子を卵子内に直接注入して受精卵を作ります。

このようにして体外受精や顕微授精でできた受精卵(胚)は、数日間培養した後、初期胚または胚盤胞の状態で子宮腔内に戻します(胚移植)。

一般的には、胚盤胞の状態で胚移植したほうが、初期胚よりも着床率が高いとされています。

また、体外受精や顕微授精では、着床率を高めるために、黄体ホルモンの補充を行うのが一般的です。

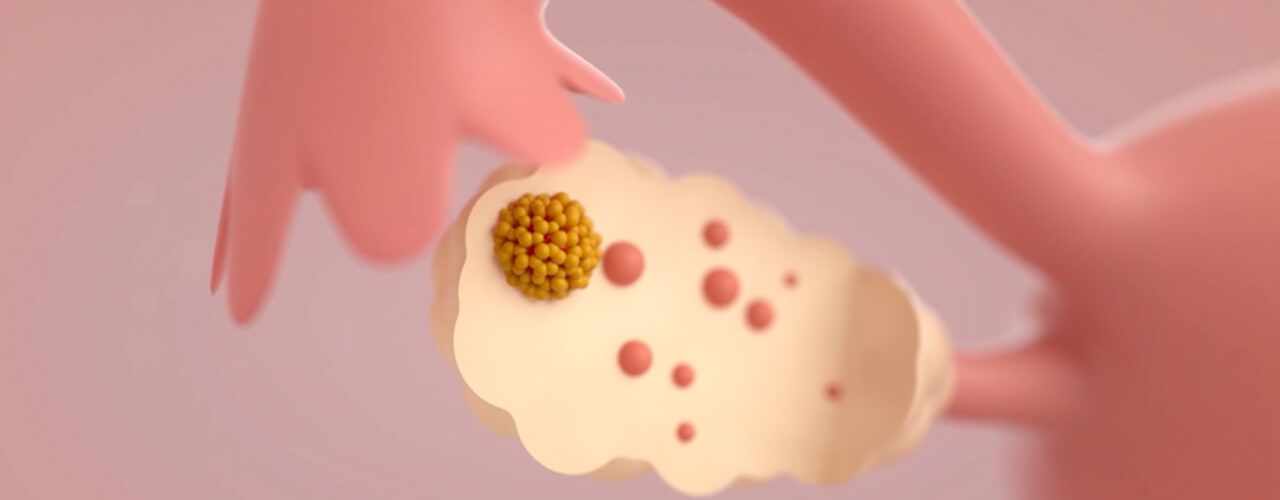

受精卵(胚)は受精後7日目に、子宮内膜に接着することで着床が始まります。

まず胚が子宮内膜に「接着」し、その後、胚は内膜へと「侵入」していきます

この時、胚が分泌する酵素によって子宮内膜の細胞が分解され、胚が内側へ入り込めるようになります。

子宮内膜の中で、胚の細胞層の中に「腔(くう)」という空洞が形成されます。

その腔の中に母体の血液が流れ込むことで、胚は育っていき、この構造がやがて胎盤となります。

受精卵が着床されない着床障害とは

何度も良好な受精卵(胚)を子宮内に移植しても着床が成立しない場合、それは「着床障害」と言います。

着床障害の原因には、「胚側の原因」と「母体側の原因」があります。

着床障害が起こる「胚側の原因」

胚側の原因として最も多いのが「染色体異常」です。現在の医療では、染色体異常そのものを治す治療法はありませんが、希望があれば、胚の染色体に異常がないか調べることは可能です。正常な染色体を持つ胚を選んで移植する方法を「着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)」と言います。

当院は、以下の対象に対するPGT-Aの実施について、検査をする許可を日本産科婦人科学会から得ています。

・反復体外受精・胚移植(ART)不成功例

・習慣流産(反復流産を含む)

また当院は、以下の対象に対するPGT-SRの実施について、検査をする許可を日本産科婦人科学会から得ています。

・染色体構造異常の保因者の方

胚の質は、卵子と精子の質の組み合わせによって決まります。つまり、食生活や生活環境など、日常の過ごし方も胚の状態に少なからず影響を与えるといえます。

着床障害が起こる「母体側の原因」

子宮の病気 以下のような子宮の疾患がある場合、手術による治療が必要になることがあります。・子宮筋腫

・子宮内膜ポリープ

・子宮腺筋症

・子宮奇形(形態異常)

・子宮内腔癒着(特に流産手術後など)

これらの病変は、物理的に着床を妨げる可能性があります。

子宮内の乳酸桿菌不足 乳酸桿菌が子宮内に不足している場合、膣内へ乳酸菌を補充する治療を行います。

この状態は、子宮内の微生物環境のバランスが崩れていることが原因です。

慢性子宮内膜炎 慢性子宮内膜炎があると、着床環境が悪化する可能性があります。

感染が原因であれば、抗生物質による治療を行います。

子宮内膜の着床時期がずれている 子宮内膜と胚のタイミングが合わない場合、着床が起こりにくくなります。

このような場合には、子宮内膜着床能検査(ERA)を実施し、その人にとって最適な着床時期を特定して移植タイミングを調整します。

さらに以下の3つの検査を同日にまとめて実施する「TRIO検査」もあります:

・ERA検査:子宮内膜の着床能を調べる検査

・EMMA検査:子宮内の乳酸桿菌の割合を調べる検査

・ALICE検査:慢性子宮内膜炎の有無を調べる検査

※TRIO検査の詳細は次の見出しで紹介します。

卵管の病気 クラミジア感染症などにより卵管に「卵管水腫(卵管が腫れている)」がある場合は、そこから流れ出る液体が子宮腔内に入り込み、着床を妨げることがあります。

特に両側に卵管水腫がある場合は、以下の治療ステップが有効です:

1.採卵を行い、胚を凍結保存

2.卵管水腫の手術を実施

3.回復後に凍結胚を移植

この順で治療を行うことで、着床率の向上が期待されます。

ホルモン異常 以下のようなホルモン異常がある場合には、ホルモン療法を行います:

・甲状腺機能異常

・高プロラクチン血症

採血などのホルモン検査で異常が確認された場合、適切な内科的治療が必要になります。

抗リン脂質抗体症候群 この自己免疫疾患がある場合は、低用量アスピリンとヘパリンによる抗凝固療法を行います。血液が固まりやすくなり、着床や胎盤形成に影響を及ぼすため、早期の治療介入が重要です。

免疫異常 免疫機能が過剰に働き、胚を「異物」として攻撃してしまう体質の方には、免疫抑制剤による治療が行われます。

※免疫異常の詳細については、次の見出しで詳しく説明します。

TRIO検査とは

TRIO検査は、以下の3つの検査を同時に行うことで、子宮内環境を総合的に評価する検査です。

・ERA検査(子宮内膜着床能検査)

・EMMA検査(子宮内膜マイクロバイオーム検査)

・ALICE検査(感染性慢性子宮内膜炎検査)

これらを1回の来院でまとめて実施できるのが特徴で、着床不全の原因を多角的に探るために有用です。

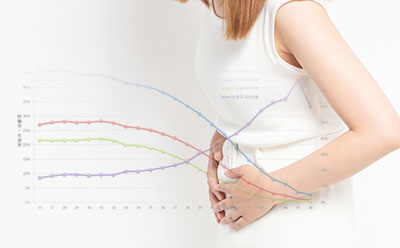

子宮内膜着床能検査(ERA)とは

子宮内膜は、常に着床可能な状態ではなく、妊娠が成立しやすい限られた期間(着床の窓)があります。このタイミングがずれていると、質の良い胚を移植しても着床は起こりません。

以下のようなケースでは、ERA検査の実施が推奨されます:

・良好な胚を複数回移植しても着床しない場合

・年齢が高く、凍結保存された胚盤胞を確実に活かしたい場合

ERA検査のメリット ・「着床の窓」=着床に最も適したタイミングを特定できる

・妊娠率が約25%向上(適切なタイミングでの胚移植により)

・遺伝子の発現パターンを解析する最先端の検査

ERA検査の方法は? 1.通常の移植タイミングにあわせて子宮内膜を採取します。

2.木場公園クリニックでは、ホルモン補充周期の場合、プロゲステロン投与から120時間後(=着床期)に子宮内膜を正確に採取します。

また、修正自然周期の時もhCGを使用して排卵のタイミングを正確にコントロールして、子宮内膜を採取しています。

3.子宮内に細いカテーテルを挿入し、少量の子宮内膜組織を採取します。

4.採取した内膜組織から、着床に関係する複数の遺伝子の発現レベルを分析します。

検査結果とその活用 ・結果は、「受容前期」「受容期」「受容後期」のいずれかに分類されます。

・結果に応じて、移植時期を調整し、着床の成功率を高めます。

EMMA(子宮内膜マイクロバイオーム検査)とは

特に「ラクトバチルス(乳酸桿菌)」という善玉菌が子宮内にどのくらい存在しているかを調べます。

健康な子宮内では、ラクトバチルスが約90%以上を占めており、この菌がグリコーゲンを材料に乳酸をつくることで、子宮内環境を弱酸性に保ち、着床しやすい状態を維持しています。

しかし、ラクトバチルスが90%未満の場合、細菌バランスが乱れている(ディスバイオーシス)状態とされ、着床に悪影響を及ぼす可能性があります。

その場合は、乳酸菌の膣錠などでラクトバチルスを補充する治療を行います。

ALICE(感染性慢性子宮内膜炎検査)とは

慢性子宮内膜炎は、自覚症状がほとんどないまま着床障害や流産の原因となることがあります。

ALICE検査によって病原菌が検出された場合は、抗菌薬(抗生物質)による治療を行います。

早期に原因菌を特定し、適切な治療を行うことで、子宮内の環境を整えることができます。

着床障害の免疫抑制剤による治療

妊娠しにくい原因の一つに、「免疫が妊娠を異物とみなして攻撃してしまう体質(免疫異常)」があります。このような免疫バランスの乱れがある方には、免疫抑制薬(プログラフ)による治療が行われます。

妊娠は「半分が異物」とみなされる妊娠は、母体の遺伝情報(Self)と、父親の遺伝情報(Non-self)が組み合わさった状態です。免疫学的には「半分が異物(非自己)」の存在となるため、通常なら免疫が排除しようとするはずですが、妊娠中は「免疫学的寛容」という仕組みが働き、母体が受精卵や胎児を攻撃しないよう調整されています。

着床障害と免疫バランスの関係

免疫に関わる細胞に「ヘルパーT細胞(Th細胞)」という存在があります。

これは免疫全体をコントロールする司令塔のような役割を持ち、以下の2タイプに分けられます:

・Th1細胞(1型):攻撃型の免疫を活性化

・Th2細胞(2型):妊娠を維持する免疫に関与

このTh1とTh2のバランスが妊娠維持には重要で、**Th1が高くTh2が低い(攻撃型に偏っている)**場合は、着床障害や妊娠初期の流産につながることがあります。

免疫バランスに問題があると診断された場合には、「プログラフ」という免疫抑制剤を用いた治療が行われます。

治療方法は以下のように分かれます:

•まったく妊娠判定が陽性にならない方(高度な着床障害)

→ 胚移植当日または2日前からプログラフを開始

•妊娠判定は陽性になるが流産を繰り返す方(反復流産)

→ 胚移植から約1週間後(妊娠3週5日)に判定し、陽性であればその日からプログラフを開始

プログラフはTh1/Th2比が、

・15.5〜19:1日1錠

・19〜22.5:1日2錠

・22.5以上:1日3錠

・Th1値が29以上:上記に加えて+1錠

※服用は基本的に出産前日まで継続されます。

受付・診療時間

| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

午前

午前8:30-12:00

午後

午後13:30-16:30 |

吉田 関本 巷岡 西川 杉山 | 吉田 関本 巷岡 西川 | 巷岡 西川 | 吉田 関本 巷岡 西川 米澤 | 関本 西川 | 吉田 関本 杉山 岩原 松浦 |

関連するコラム

-

体外受精の成功率|妊娠しやすい

状態へ導く6つのポイントとは?体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)など、人の手を介して行われる高度な不妊治療のことを、「ART(高度生殖補助医療)」と言います…

-

体外受精について知っておきたい

基礎知識〜受精方法の種類と流れ体外受精は、体外に卵子と精子を取り出し、培養液の中で精子が自力で卵子に受精するのを促し、その受精卵(胚)を子宮に戻す技術です。19…

-

体外受精で懸念されるリスクと、妊娠率を

上げる重要なポイント体外受精は、体外に卵子と精子を取り出して、受精卵を作って子宮に戻す技術です。1978年にイギリスで初めて成功して以来、世界中でこの…

-

体外受精と仕事の両立のポイント

|働きながら続けたい方へ体外受精や顕微授精では来院回数が多くなり、卵巣刺激中には、ホルモン採血結果待ちと超音波検査の日が多くなることから、1回あたりの診療時…

木場公園クリニックの特徴

木場公園クリニックは体外受精・顕微授精に特化したクリニックです。

少しでも安心して不妊治療を受けていただけるよう、

様々なトータルソリューションをご提案・ご提供いたします。