胚盤胞移植とは?妊娠の確率を上げる

体外受精の基礎知識と流れ

更新日時:2021.01.13

- 確実に胚盤胞まで成長した胚を胚移植できる

- 胚盤胞は生理的にも子宮腔内にある

- 採卵後5日目になると子宮の収縮が少なくなる(子宮の収縮が多いと着床率が低下する)

- 頸管粘液が少なくなる(頸管粘液を上手に除去して胚移植をすると妊娠率が上昇する)があります。

採卵後3日目に良好な分割期胚が3個以上あるときは、胚盤胞まで長期培養すると、妊娠率が高くなります。

胚盤胞に関する基礎知識

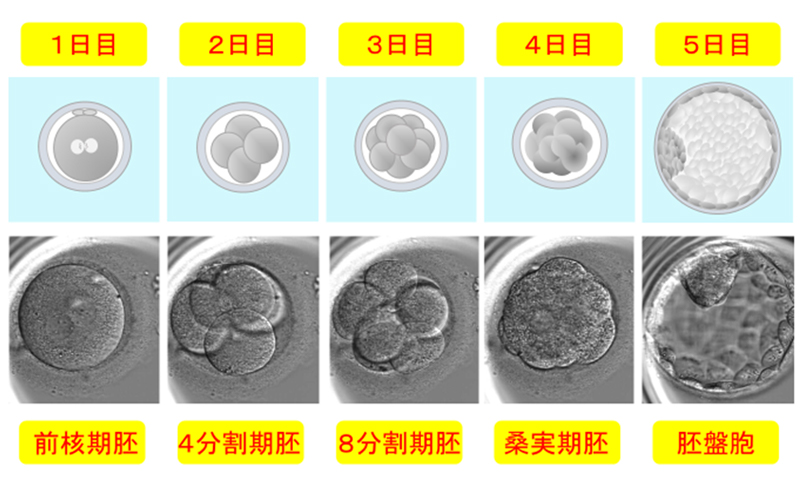

胚盤胞(blastocyst)とは、第5日(採卵後5日後)から着床前の胚のことです。

胚盤胞とは

70-100個の細胞からできています。

どの時期まで胚を培養するのか、採卵した周期に胚移植を実施するか一度胚を凍結して

別周期に子宮内膜を作成して融解胚移植を実施するか?

84.9%は凍結融解胚移植児です。 日本は凍結大国と言えます。 勿論、凍結(37℃→-196℃)と融解(-196℃→37℃)の過程は胚にはストレスを与えることになります。

では、なぜ新鮮胚移植と比較して凍結融解胚移植の方が、成績が良くなるのでしょうか?

理由としては、以下の三つが考えらます。- 高刺激を実施した時は、エストラジオール(卵胞ホルモン)の値が、自然排卵と比べて高く、黄体ホルモン(プロゲステロン)の上りが早いため、子宮内膜の成熟が早くなるために着床率が低下する。

- クロミッドを使用した卵巣刺激では、クロミッドの副作用で子宮内膜が薄くなっている場合もある。

- 採卵を直前に実施していないために、胚移植時の子宮の収縮が少ない、頸管粘液の量が少ないため、着床率が高くなる。

ではどのような場合に胚盤胞を目指して、長期培養をしたらいいのでしょうか?

すべての受精卵が胚盤胞になるわけではないので、当院では3日目の良好胚が3個以上あるときは、患者さまと相談して原則的に長期培養をして胚盤胞を目指します。 胚盤胞でトライするときのプラス面とマイナス面をよく理解して、長期培養を選択してください。 当院での3日目良好胚の条件は、- 割球数が6個以上

- フラグメント率5%以下

- 割球の大きさがほぼ等しい

- 割球の中に多核がないです

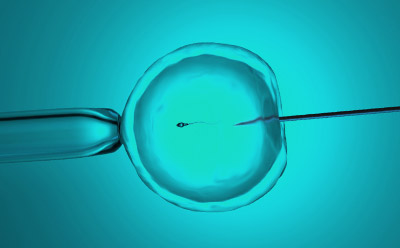

胚移植(初期胚移植)とは

胚盤胞移植とは

胚盤胞移植の流れ

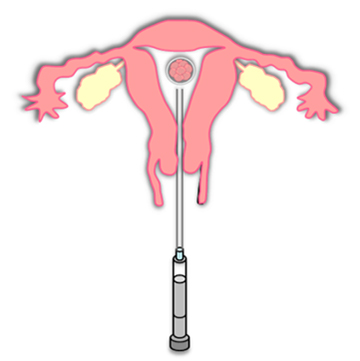

胚盤胞を柔らかいカテーテルに吸って、子宮を収縮させないように丁寧に胚盤胞を子宮に戻します。

STEP1:胚盤胞をカテーテルに吸う

患者さまと一緒にタイムラプス動画を見て、どの胚を胚移植に使用するかを説明した後、移植に使用する形態の良い胚盤胞を選定します。 培養士が柔らかいカテーテルを使用して胚盤胞をカテーテルに吸います。STEP2:胚盤胞を子宮へ戻す

経腹エコーまたは経膣エコー下で子宮を拡大して描出して、胚移植を実施します。 経腹エコーを使用している時は、エコーのプローブの押し方と内診用のクスコで子宮の傾きを調整して、子宮を収縮させないようにそっと胚盤胞を子宮に戻します。STEP3:黄体補充を行う

新鮮胚盤胞移植では胚移植の3日前からプロゲステロン(黄体ホルモン)、2日前からエストロゲン(卵胞ホルモン)の補充を行います。 採卵によって妊娠を維持するために重要な黄体になる部分の細胞を一部吸引してしまうために黄体補充を行う必要があります。木場公園クリニックの胚盤胞移植の特徴

胚盤胞を獲得するためには、最適な培養環境(タイムラプスシステム)と胚を胚盤胞に到達させるための専用の培養液が必要です。

抗酸化剤入りの培養液

培養液の性能が高い

sequential mediumは、8細胞期胚を境に胚が必要な栄養素が大きく異なるため、培養液の組成を前期培養用と後期培養用で変更しているのが特徴です。 前期用培養液は分泌期の卵管液の組成を基準に作成され、後期用培養液は子宮腔液の組成をもとに作成されています。

single mediumでは、ある程度の濃度の栄養素があらかじめ培養液に含まれていて、胚が必要な栄養素を選択して取り込むように設計されています。 胚盤胞の状態まで発育させるsequential mediumを開発したDavid K Gardner先生の培養液(Vitrolife社のG-Series™培養液)を木場公園クリニックでは開業以来21年間使用しています。 培養の途中で培養液を交換するsequential mediumでは培養業務が煩雑になるため、single mediumで培養している施設が増えてきています。 しかし、木場公園クリニックではsequential mediumとsingle mediumの成績を比較したところ、sequential mediumの成績が良かったため、たとえ業務負担が増えようとも胚にとって最適なsequential mediumで患者様の大切な胚を培養しています。

タイムラプスシステムで胚の状態を常時チェックする

胚移植専用の培養液を胚移植に使用する

胚移植に柔らかいカテーテルを使用する

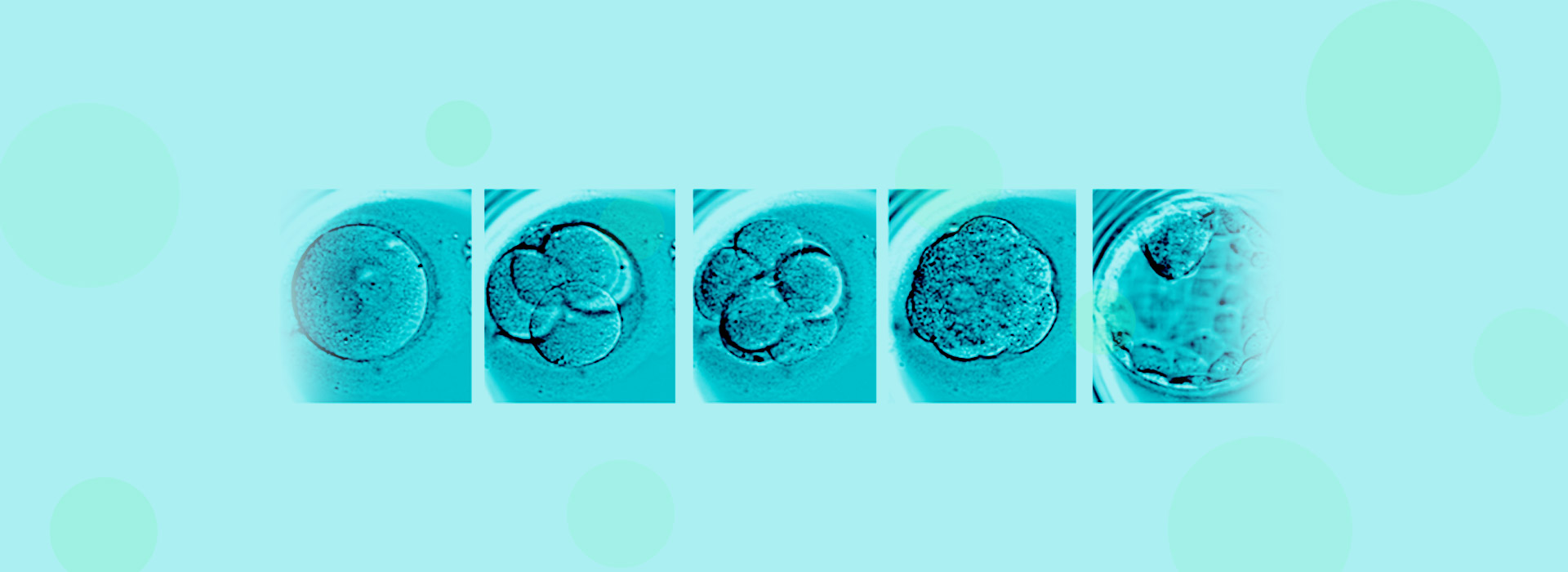

胚盤胞到達率を上げるために

培養液や培養環境が良くなかった約20年前は、胚盤胞に到達する割合が低くまたできた胚盤胞の質も悪い場合が多かったため、採卵後2-3日目の分割期胚(初期胚)で胚移植することがほとんどでした。しかし、自然では、初期胚は子宮ではなく卵管にまだあるため、生理的に同じ環境に胚を戻している訳ではありませんでした。近年では胚盤胞まで胚を培養可能な培養液の開発とタイムラプスシステムなどによる培養環境の改善に伴って、高率に胚盤胞が発生するようになりました。

高い胚盤胞到達率を獲得させるためには、クリニックの総合力が必要です。 手術室の片隅にある培養室ではなく、体外受精や顕微授精のために設計された培養室で培養を行う必要があります。 また、使用する器機や器材にこだわりをもって選定して、1年に一度の点検を必ず実施・記録を残すなど徹底した管理が必要になります。

受付・診療時間

| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

午前

午前8:30-12:00

午後

午後13:30-16:30 |

吉田 関本 巷岡 西川 杉山 | 吉田 関本 巷岡 西川 | 巷岡 西川 | 吉田 関本 巷岡 西川 米澤 | 関本 西川 | 吉田 関本 杉山 岩原 松浦 |

関連するコラム

-

顕微授精とは?不妊の悩みに誠実に

向き合う木場公園クリニックの特徴顕微授精の一種である卵細胞質内精子注入法(ICSI)は、1992年にベルギーで開発された方法で、卵子にガラス製の針を使用して一匹の精…

-

顕微授精(ICSI)のリスクと

木場公園クリニックの取り組み顕微授精は、1992年にベルギーのPalermo博士から報告された方法で、ガラス製の針を使用して一匹の精子を卵子に直接注入する方法で…

-

生殖補助医療(ART)の意味と

基本的な考え方|治療の種類を解説生殖補助医療(ART)とは、体外受精や顕微授精など高度に人の手がかかった不妊治療のことです。体外受精は1978年にイギリスで成功し…

-

受精卵(胚・胚盤胞)のグレードに

ついて|評価のポイントを解説不妊症の検査をした後に、どのような不妊治療の方法を行うかを決定します。不妊治療の方法には、人工授精などの一般の不妊治療と体外受精や…

木場公園クリニックの特徴

木場公園クリニックは体外受精・顕微授精に特化したクリニックです。

少しでも安心して不妊治療を受けていただけるよう、

様々なトータルソリューションをご提案・ご提供いたします。